Circula sola, como un meme. Como un fragmento, aunque brille por sí sola. Su centelleo es de segundos. ¡Cuánta verdad encapsulada en un párrafo! Condenada a vagar entre la ciberbasura. Se diluye en la microesfera gaseosa de ciertos internautas. Mutilada, sin alas, de tan fugaz y desconectada. No hace sinapsis, ni deviene en nodo de reflexiones trascendentes, de las que iluminan y emancipan.

Hizo bien quien la extrajo de su totalidad discursiva, y hace algo quien la comparte, aunque no repare en el nombre del autor, ni profundice. Entretenido en el escroleo, reconducido por el algoritmo. Hay quien se la topó, pero no pasó de ahí. No la comprendió, ni alcanzó a valorar la genialidad del filósofo. La mayoría del rebaño, los que más lo necesita, ni esa pizca de suerte han tenido.

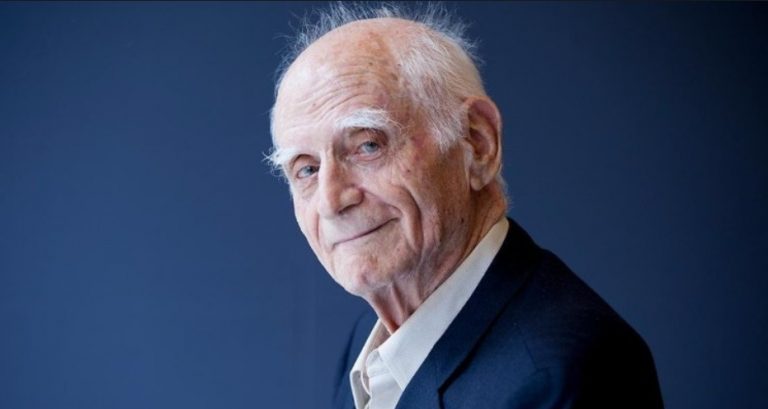

La perla en cuestión es del filósofo francés Michel Serres (1930–2019). Y tiene el valor de un soneto o de un teorema. Un bien común que debe circular para trasformar realidades. Síntesis ilustrativa de sus reflexiones, de abordar la cultura desde una perspectiva interdisciplinaria. Resultado de una visión dinámica, de pensar a la cultura como un proceso, y al arte como “don” para compartir y crecer.

"Si usted tiene un pan y yo tengo un euro, y yo voy y le compro el pan, yo tendré un pan y usted un euro, y verá un equilibrio en ese intercambio, esto es, A tiene un euro y B tiene pan, y a la inversa, B tiene el pan y A el euro. Este es, pues, un equilibrio perfecto.

Pero si usted tiene un soneto de Verlaine, o el teorema de Pitágoras, y yo no tengo nada, y usted me los enseña, al final de ese intercambio yo tendré el soneto y el teorema, pero usted los habrá conservado. En el primer caso, hay equilibrio. Eso es mercancía. En el segundo, hay crecimiento. Eso es cultura."

Una verdad como un templo, pero un templo en peligro de ser derrumbado. Porque el crecimiento, que asegura la cultura, se está torpedeando. Porque el arte, y la música en particular, circula más como mercancía que como bien común. Como el propio Michel Serres alertó.

En su obra “Le Parasite” (1980), Serres utiliza la figura del parásito para describir cómo el arte, originalmente un espacio de creación libre, se ha visto “infectado por lógicas mercantiles”. El mercado ha convertido al arte en mera “mercancía intercambiable”, perdiendo su dimensión de "don" (gratuidad, sentido compartido). "El arte mercantilizado es como un río contaminado: sigue fluyendo, pero ha perdido su pureza", apuntó.

- Consulte además: “La música se diseña, no se crea”: Iván Benavides

Señaló que este afán mercantilista ha provocado una homogenización, la pérdida del "ruido creativo”. Si en Génesis (1982), defiende que el verdadero arte nace del caos, del ruido, del azar y la experimentación, señala que este nacer híbrido se pone en peligro en tanto el Mercado prefiere “productos estandarizados”, diseñados para vender, bajo fórmulas predecibles.

Una tendencia que ve como un síntoma de una sociedad que ha “confundido valor con precio”. Dentro de esta lógica mercantilista, el arte se reduce a “datos y algoritmos”, con valor de cambio, como otras mercancías. El valor de la música, por poner un ejemplo, se mide por las estadísticas generadas en plataformas como Spotify, YouTube o TikTok.

- Consulte además: El éxito musical: ¿métrica o estética? (II)

Estamos frente a una cultura asediada, atrapada entre dos fuerzas, entre las presiones del Mercado y esa necesidad antropológica de producir sentido, de ubicarse en el mundo y en su comunidad. El sujeto moderno no deja de crear, pero solo dentro de ciertos límites. Se le imposibilita transformar su realidad. Se le expende solo un trozo de opciones para vivir lo moderno. De ahí que el desarraigo resulte consustancial a esta cotidianidad moderna.

Con el fin de maximizar ganancias se produce un consumidor nuevo, produciendo, todo el tiempo, una cultura nueva; una subjetividad determinada con la que este vea y valore, con la que organice sus relaciones sociales. Se produce un sujeto-sujetado que consume nuevas mercancías culturales, pero condenadas a la obsolescencia, sin raíces ni vínculos con el entorno. Una cultura para masificar y fragmentar, llena de símbolos vacíos, de imágenes sin historia, de sensaciones desconectadas.

Para el nacido en Agen, al suroeste de Francia, el conocimiento - sea la Teoría de la relatividad de Einstein o la canción “El necio” de Silvio Rodríguez- puede compartirse infinitamente sin perder su “don” y sin que pierda quien lo comparte. En un intercambio que redunda en crecimiento, mutuamente enriquecedor.

Son "objetos circulantes" que deberían ser accesibles a todos. Sin embargo -reconoce-, su distribución y acceso resultan desiguales a nivel global. Algunos tienen acceso, por algún estatus social o privilegio, mientras otros quedan excluidos. La cultura, en este sentido, es un “contrato roto”. "El verdadero lujo es el tiempo para compartir lo inagotable: un verso, una idea, un teorema", señaló.

- Consulte además: Zygmunt Bauman, Tik Tok y la música cada vez más gaseosa

“El arte no es un producto, sino un respirar: si lo encierras en una caja fuerte, se asfixia", defendía el filósofo galo. Pero al capitalista solo le interesa que circule lo que engorde su caja, mercancías para maximizar sus ganancias y su poder de reproducir consumismos. Poco le importa que el arte se asfixie, o que dejen de respirar la mayoría.

En Le Tiers-Instruit (1991) afirmó que quien "no tiene", el pobre, cultiva saberes alternativos: oralidad, gestos, memoria popular. Un conocimiento que la cultura dominante, la Occidental o del Norte Global, suele invisibilizar y minimizar. Por otra parte, insiste en que quienes "tienen" deben ser “traductores”: llevar el soneto al lenguaje del que "no tiene", y viceversa. No por caridad, sino porque el conocimiento crece al mezclarse.

Para el pensador francés, el arte encarna una de las últimas trincheras contra la homogenización que impone el neoliberalismo, la tecnología masiva y la globalización acrítica. Frente a su racionalidad, de reducir todo a mercancías, algoritmos y datos, el arte ha de preserva la singularidad y la capacidad de “traducir” lo inefable.

Términos y condiciones

Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.