Cuajan en su vaivén de islas sedimentadas y golpeadas, en puentes como oleajes y en creaciones magmáticas. Su lírica la imanta de una “cierta manera” de reverdecer por el mismísimo tronco/fluir que le ha sido mutilado, una y otra vez, por cuantos látigos se han inventado la maldad y el afán de doblegarla. Con sus tajadas de irrupciones, de semillas volcánicas, se vuelve a plantar y a completar.Y a encallarse/anclarse en un viejo/nuevo sueño. En utopías a mecer, desde lo que se prueba bueno/dulce, de aquí y de allá, hasta lo que se le antoja posible/sensual. Lo suyo es/será el armonioso perpetuo de explorar y (re)encontrar-se.

En sístoles y diástoles del ser/estar, de resistir-aplatanar. Devino así, desde que fuera Fe y señal, el subcutáneo latido, el gemido del clímax del sonar más acá, de la madurez de la nación mulata. Cual la consagración del abrazo fecundo del cuero y la madera, del tambor y la cuerda, del ritmo y la melodía.

- Consulte además: El Son nuestro de cada día

Eso fue/es el Son, la expresión supersincrética de un sentirse cubano. La expresión musical del saberse/desearse distinto/genuino, que fue primero lo que le dejaban ser y florecimiento luego de un “nosotros” mulato y secular. Poco que ver con el esnobismo de “alcurnia” y más en el presentir la mejor manera de abrazar lo distinto. ¡Llama el Sol y la sacarosa responde!

Brotó de “abajo” y para su expansión. Para sincronizar la melaza y el crujir, para acabar de conjurar la violencia de la Plantación. En una zona de costumbres libres, de cimarronaje creativo. Al margen de las normas académicas. En el meollo de la improvisación y de la resonancia. En un ascenso gravitado por el ritmo y la cadera, de la caña y de la máquina.

Todo mezclándose y equiparándose. Como en abrazos sucesivos, de lo hispano y lo africano, del oriente y el occidente del país, de Santiago y La Habana, de la guajira y la rumba, de la lírica y el bullicio, del monte y la ciudad. Constituyéndose en el discurso sonoro de una utopía integradora. Terminó por juntar a los que habían separados con prejuicios y estigmas.

Por ello, la polinización es su eje orientador. Uno revoloteando en la órbita de la otra. Y los dos, en un aquí/ pa´lla, del centro a la periferia. De lo refinado/aceptado a lo gozoso/negado. Del foco de lo público a la esquina más íntima. Del anhelo al apretón, de lo mío/nuestro a lo compartido/común. De la copla al estribillo, del solo al coro, y viceversa. Del que sabe entonar y del que no, pero es más ducho en percutir o en sandunguear los lazos de la cofradía músico-danzaria.

- Consulte además: Sones para El Caballero

Además de divertirnos y enarbolar nuestro orgullo, el Son nos alecciona. Su historia nos alumbra en lo concerniente a juntar y en maximizar las posibilidades del mutuo enriquecimiento entre lo que parece antagónico e irreconciliable.

Prueba que en el contrapunteo, en el pique y repique de lo distinto, puede pasar que lo aparente/arbitrario se modifique, se reacomode lo “extraño” y se disuelvan los pre-juicios; se precipiten conexiones que antes se dictaban imposibles, meros discursos tecnológicos para separar/enfrentar. Se arriba, entonces, a un delta de verdades-intuiciones, donde lo antagónico se desvanece, al son de lo sublime y fecundo.

- Consulte además: Al Son de lo sublime y lo fecundo

Como en un vaivén de síntesis sucesivas, de integraciones y decantaciones nos salió el Son. Del abrazo y la copulación de la tradición y el invento. Para legarnos un filial arcoíris: Changüí, Sucu-sucu, Ñongo, Regina, Son Montuno, Son Urbano, Son de los permanentes, Bachata oriental, Son Trinitario, Son manzanillero, Pacá, Pachanga, Pilón, Tira-tira…. Y con todos sus subgéneros; El AfroSon, El BoleroSon, El GuaguancoSon, La GuajiraSon, La GuarachaSon, El SonChá, El Sonpregón…

Surgió vigoroso, pero avanzó entre madejas; lo negaron por negro, por pobre y por oriental. A la larga y en la savia, en sus proporciones de intensidades y por sus quantum afectivos, se expande y se contrae este archipiélago cultural.

Con su patrón fraternal, de hibridar los cuerpos y los espíritus, se afinan los instrumentos de navegar/sembrar. Con la redondez del llamado y la respuesta, del círculo participativo de músicos y bailadores, en el polirritmo de coautores variopintos de una misma emoción.

- Consulte además: El Son no tiene matador

Llámese como se llame, Changüí, Chivo, Sucu sucu, o Son. Su clave, es un anhelo igualador, pareado doble, de sincopar y sorprender, de re-mover las cercas que constriñen y acostumbran a separar.

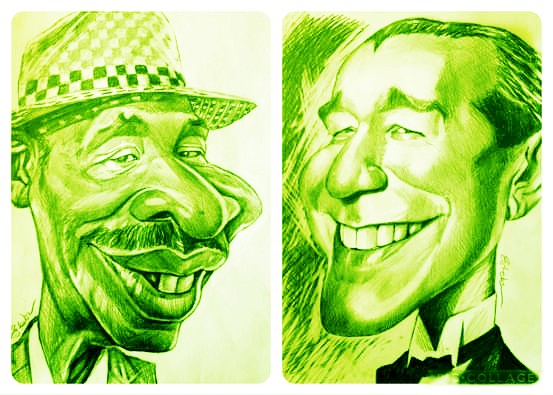

Hasta en el hecho mismo de celebrarlo cada 8 de mayo, desde 2019, a propuesta del camagüeyano Adalberto Álvarez. Fecha de concurrencia de los cumpleaños de dos migueles icónicos dentro del género: del santiaguero Miguel Matamoros (1894-1971)) y del pinareño Miguelito Cuní (1917-1984).

Ellos comparten el mérito de ser grandes símbolos del Son cubano, aunque desde de distintos roles y contextos. Matamoros esencialmente como músico y compositor, Cuní como cantante e improvisador. El primero, como autor de clásicos como “El que siembra su maíz”, “Mamá, son de la loma” y “La mujer de Antonio”, y por armonizar ritmos como la conga, la canción trovadoresca y la guaracha. El segundo como intérprete de sones emblemáticos como “El Carbonero”, “Yo sí como candela” y “La Guarapachanga”.

- Consulte además: Operación “Tumbao”, o los contrapunteos de La Failde

Uno representante del Caribe y del Son oriental, más cadencioso y con una lírica que refleja la vida rural, el paisaje sinuoso y la cotidianidad santiaguera. El otro, del Golfo de México y del Son más moderno, de un ambiente más cosmopolita, de mayor interacción con el exterior y con la sofisticación orquestal.

“Esa fecha es emblemática, y nos dio la cobertura necesaria para que se sintieran representados todos los soneros a lo largo y ancho de la Isla. Porque el 8 de mayo no vamos a rendir homenaje solamente a Cuní y a Matamoros, sino a todos los soneros, a todo el son de Cuba, el de oriente y el de occidente, el más tradicional y el más contemporáneo El homenaje es a todos, y lo que pretendemos es que cada año se vayan resaltando las figuras que más se conocen, y también otras que se conocen menos, pero que son tan importantes como las más famosas” —aseguró a propósito el inolvidable “Caballero del Son.“

Es, digámoslo en coro, la celebración de los abrazos. Por eso propongo esta cuarteta, en busca de estribillos:

“Este son tan sabrosón/ es de siempre y es actual.

Nos nació en el corazón/ de un abrazo fraternal…”

Términos y condiciones

Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.