Para un mejor entendimiento del Reparto debemos ubicarlo en la cartografía de la “Música Urbana”. Un conjunto de expresiones bajo una etiqueta que esconde obsesiones maníacas e interés mercadotécnicos de las elites. Como meter en un gran saco a todo los “otros” (con sus expresiones identitarias incluidas), propiciar el contagio de significaciones entre las marcas corporativas y cocinar una apetitosa “paella” étnica, con “sabor de arcoíris”, que consuman todos los habitantes del planeta.

Urge, entonces, el análisis histórico, sociocultural y político de los ancestros del “Reggaetón Cubano”, un mapeo de los “circuitos socio-sónicos” transitados por sus progenitores; trillos y autopistas multi-direccionales y con múltiples puntos de contacto.

Su precursor más claro tiene fisonomía híbrida, anunciada ya en sus denominaciones y pronunciaciones diversas: reggaeton, reggaetón, reguetón y regeton, con o sin acento, con grafía castellana o anglicada. Con un devenir no lineal y triangulado por la triada: expresión-comercialización-estigmatizacion. Trinidad que ha reconfigurado sus rasgos, hasta el sol y los oleajes de hoy. Manifiestos en su base rítmica, fraseología y en la performática de su exponentes.

Se acepta entre polémicas y reclamos fronterizos. El Reguetón se originó en Panamá, fue transformado y popularizado en Puerto Rico y de allí, ya enlatado, se masificó a otros mercados. Sin el reggae en español panameño de los ’80, o el underground puertorriqueño de los ‘90, no se hubiese desarrollado como tal. Pero lo que no todos reconocen, o destacan, es su genética afroantillana. El aporte de los que desde las islas del Caribe llegaron a la jungla panameña. Sin otros recursos que sus fuerzas de trabajo y sus bálsamos espirituales. A ellos rinde homenaje Rubén Blades en su canción “'West Indian Man”.

Con la “Fiebre del oro de California”, en 1849, se inicia la primera migración de afroantillanos a Panamá. Para facilitar los viajes entre la costa este y oeste de los Estados Unidos, se plantea la urgencia de construir una vía férrea interoceánica, por ser el punto más angosto del continente. Pero los inversores chocaron con el problema de que el país no tenía la cantidad suficiente de manos trabajadoras para la construcción del ferrocarril. Esto, junto con una crisis de sobrepoblación y de desempleo en las Antillas, motivó la afluencia al Istmo de miles de afroisleños.

Después de 1880, con la expansión del cultivo de banana en Centroamérica, otro grupo de trabajadores isleños fueron contratados por The United Fruit Company, así como por la Chiriqui Land Company.

La tercer oleada afroantillana a Panamá, la demandó la construcción de la vía interoceánica. Se registra que bajo el control francés del proyecto del canal, 12.875 trabajadores estaban en nómina, de los cuales 10.844 eran antillanos británicos: 9.005 jamaicanos, 1.344 barbadenses y 495 santalucenses. Después de 1904, pasaron a ser explotados por las compañías estadounidenses. Atraídos por la oportunidad de un trabajo y falsas promesas de los contratistas, se enfrentaron con una realidad deplorable, un terreno accidentado, plagado de mosquitos y enfermedades.

Aunque entre 1904 y 1914, la gran mayoría llegaban con un contrato por un año y con la idea de regresar a sus islas de origen, después de culminada las obras muchos se quedaron laborando para las compañías gringas en la Zona del Canal. En 1920, seis años después de la finalización del Canal, las autoridades estimaron que había 70.000 antillanos en Panamá.

Los “Chombos”, como los llamaron despectivamente, se convirtieron en el grupo de inmigrantes más grande de Panamá. Discriminados por los blancos estadounidenses y por los propios panameños, incluso por los afrodescendientes. Por su ascendencia africana y por ser pobres, por ser angloparlantes y protestantes. Aun, en la constitución de 1941, se les negó la nacionalidad panameña a los descendientes de afroantillanos de habla inglesa.

Los nacidos en la zona del canal erraban en un limbo, no eran ni estadounidense, ni panameños. Solo después de los Tratados Torrijos-Carter (1977), tal estatus cambió.

Esta diáspora se asentó en la propia Zona del Canal, en las provincias Bocas del Toro y Colón, ubicadas en el Caribe panameño, y en la ciudad de Panamá, en el Pacífico. Sus casas construidas de maderas, levantadas sobre pilotes para protegerse de la humedad y los insectos. Abajo, entre esos pilotes, en esa especie de portales, siempre que podían se divertían, percutían, cantaban, danzaban. Su música fue su desahogo. Con el baile exorcizaba sus males. Otros no alcanzaban ni a eso, sobrevivían en condiciones más precarias.

Una realidad que de algún modo persistió hasta los años en que surgieron los antecedentes del Reguetón. Cual lo describía Manuel Augusto Barnés Rodríguez, mejor conocido como Ringing Bell:

“Aguas negras en el callejón,/ os pelai'tos llenos de infección.

Cuando vaaa al hospital,/ el servicio es igual,

la doctora te da 20 recetas/ para ir a la botica.

Pero, ¿cómo tú vaaa a la botica/ si en tu bolsillo no hay plata?...”

Los antillanos viajaron con sus ritmos. Al istmo llegó el calypso y la soca de Trinidad y Tobago, el kompa haitiano y el reggae jamaicano. Con sus compases de 2/4 o 4/4, entretejidos con fibras diversas.Todos con la marca sincopada de África.

Se dice que calipso como expresión, deriva de los trovadores de África occidental, que le cantaban a sus deidades. Esa costumbre la trajeron a las Antillas, donde el "kaiso" se convirtió en calipso. Y así, llegó a Panamá, con las oleadas afroantillanas. Los calipsonians, como llamaban a los cantautores de este género, improvisaban narrando, con un inglés de acento antillano, patuá y español, los sucesos cotidianos del barrio, utilizando el doble sentido, acompañados por un yukelele, un banjo e instrumentos caseros, como el famoso tambor de balde, para emular un bajo.

El calypso fue muy popular entre los panameños. Las comunidades afroantillanas produjeron muchas estrellas locales. Las pequeñas bandas combinaban elementos de funk, soul, jazz y ritmos afrocubanos que dominaron los salones de baile durante gran parte de las décadas de 1960 y 1970.

Uno de sus exponentes más importantes fue Lord Panamá, quien logró grandes éxitos por aquellos años. Se caracterizaba por ser muy activo y por mantener vigente la música proveniente de Trinidad y Tobago. Entre sus éxitos están: "Fire Down Below", "Hot Dog Man", "Calypso en Panamá", "Los Papacitos del Calipso", "15 centavos", "Melda's Concolón" y "Vecina".

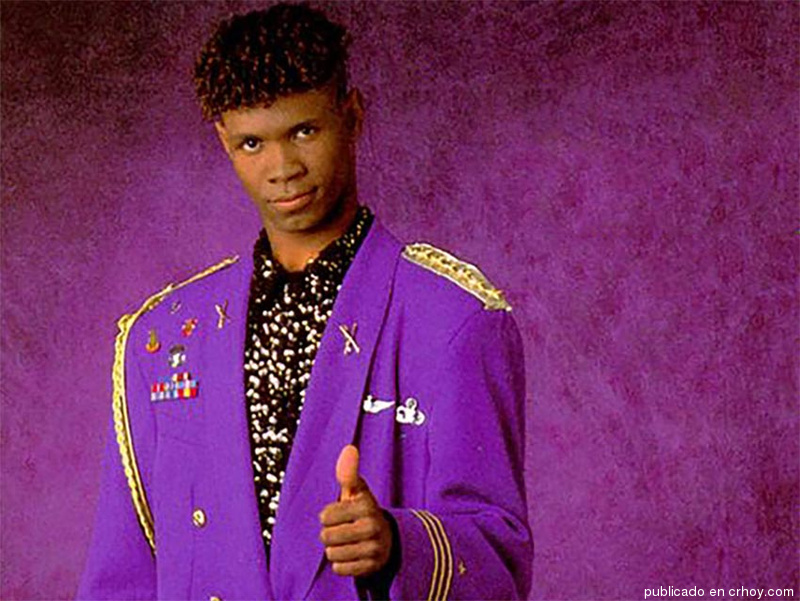

La influencia del calypso en la también llamada plena panameña se manifiesta sobre todo a través de la introducción de la improvisación lírica, como lo hacía el joven Franco, luego conocido como El General, desde que formaba parte de los Parliament Pacific Stars.

Entre todos los aportes caribeños, el de Jamaica fue el que tuvo más peso en el ADN del Reguetón. El género después globalizado tiene en el reggae la más suculenta de sus raíces. En esa evolución hacia el "dancehall, cuando a mediados de los 80 y principios de los 90 esta música jamaicana empezó a escucharse en discotecas, y mientras los DJs aceleraban los ritmos de las canciones, se improvisaban canciones en español, con la jerga de los sectores marginados.

"No se puede tener reggaetón sin reggae en español. Primero fue el reggae de Jamaica, luego el reggae en español de Panamá, y de ahí llegó el reggaetón", asegura la investigadora estadounidense Larnies Bowen. Según sus registros, la primera vez que se escuchó "reggae" en español fue en Panamá, en 1985, interpretado por "Chicho Man". Según Bowen, por aquellos años, artistas panameños como "Pocho Pan", "Nando Boom", comenzaron a tener repercusión internacional. Escribían sus letras, pero mantenían los ritmos y melodías del "reggae" jamaicano, como muchos de los inmigrantes afro-antillanos que llegaron al país para construir el ferrocarril, el mercado bananero y el canal interoceánico.

Como explica Bowen, quien rastreó los orígenes del ritmo hasta los primeros asentamientos caribeños en el atlántico del país, "la mayoría de los exponentes del reggae panameño (…) fueron de ascendencia afro-antillana".

Edgardo Armando Franco, “El General”, es hijo de Catalina Lowe, de ascendencia jamaicana, y de Víctor Franco, con raíces en Trinidad y Tobago. Tuvo entre sus principales fuentes de inspiración al jamaiquino Burru Banton. Su primera grabación en estudio, el sencillo "Pu tun tun" de 1990, se basó en la canción jamaquina "Punanny Tegereg" de Little Lenny. El segundo, fue "Teves buena" (sic), que tuvo como base a "Gal yuh good" de Shabba Ranks. Las dos fueron producidas por el jamaiquino radicado en Nueva York, Karl Miller. En su álbum debut, Estás Buena, se compilaba varias piezas inspiradas en éxitos jamaiquinos como “Dem Bow” de Shabba Ranks, “The Stopper” de Cutty Ranks y el clásico “A love I can feel”, tomado del repertorio de John Holt.

Otro tanto pasa con Leonardo Renato Aulder, otro de los “padres fundadores” del reggae en español popularizado en Panamá. Sus abuelos vinieron de Barbados y de Jamaica a principios del siglo XX, como parte de la demanda estadounidense de mano de obra barata. Su primer éxito, en 1985, considerado el primer dancehall en español, con el título “¿Qué es lo que el D.E.N.I puede hacer?”, fue una traducción del sencillo What’ hell the police can’t do?, interpretada por el cantante jamaicano conocido como Lovindeer, aunque ambientada a la realidad panameña.

Renato, conocido internacionalmente por el tema “La Chica de los Ojos Café”, contó de la discriminación que sufrió en 1978 al mudarse fuera de la Zona del Canal donde había nacido y crecido como un estadounidense aunque sin ciudanía. Al intentar insertarse en la escuela, los niños panameños lo rechazaron; ello lo ató más estrechamente a su herencia caribeña.

Comenzó a cantar en español con el DJ Wassanga, sobre las versiones instrumentales de reggae que les llegaban de Jamaica. El reggae, en su opinión, se constituyó en un marcador de identidad negra en Panamá, “lo tomamos de Jamaica y tiene una cultura negra. Y recuerda algo. La mayoría de los cantantes de reggae panameños son negros”. Si para los cantantes de reggae puertorriqueños era como algo nuevo, “para nosotros, era algo de nuestras familias, algo que amábamos”.

De talles influjos brotó el reggae panameño en español, resultante de una hibridez étnica, cultural y lingüística, de procesos continuos y entrecruzados de inter/transculturación.

Términos y condiciones

Este sitio se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, que estén fuera de contexto o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social. Recomendamos brevedad en sus planteamientos.